手造黑糖與現代製糖:從甘蔗到餐桌的距離

周端政 Nelson Chou|文化系統觀察者 Systemic Observer of Taste

供應鏈與畜產研究者、樸活 Puhofield 創辦人

中文版|Chinese

如果只看外觀,市面上的「黑糖」看起來都差不多:深色、帶點焦香、包裝上寫著來自某個產地。但對土地、製程與味道稍微敏感一點的人,很快會發現,它們之間其實有著完全不同的故事。

有的黑糖,是從甘蔗田一路走到柴火邊;有的黑糖,則是從精製白砂糖再繞一圈回來。前者是一條短路徑,後者是一條迴旋路。這篇文章,只是想把這兩條路說清楚,好讓每一口甜都有機會被看見。

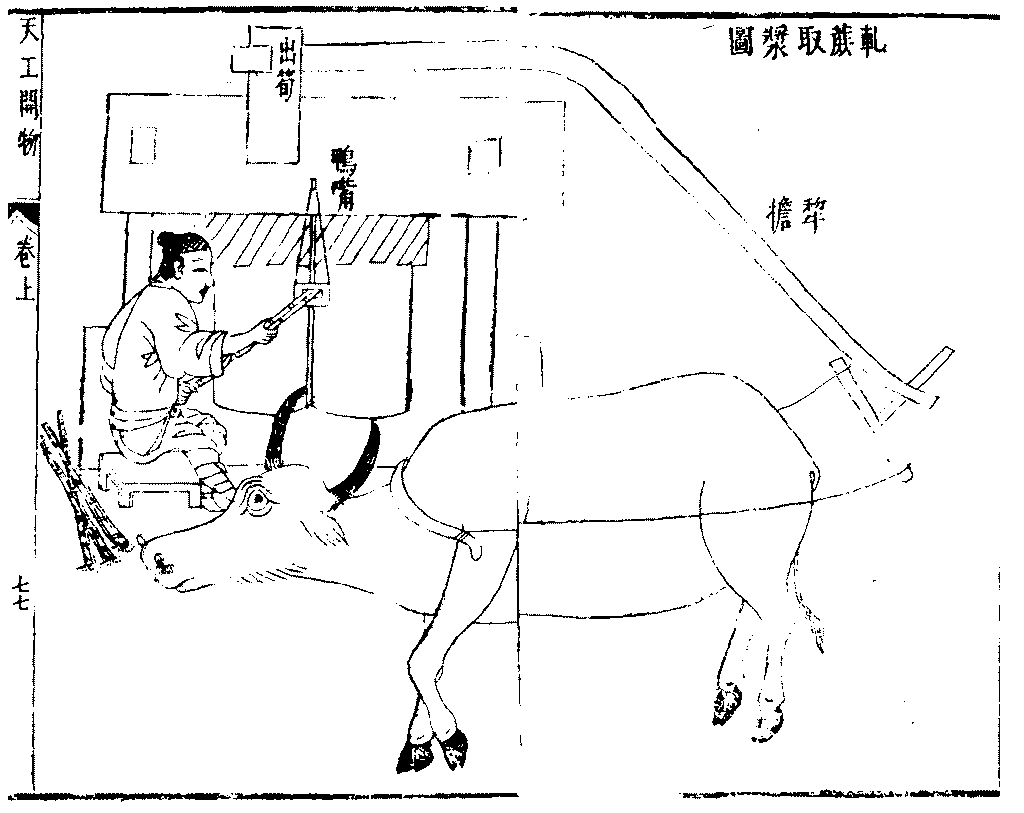

一、古書裡的糖:從甘蔗到糖鍋的最短距離

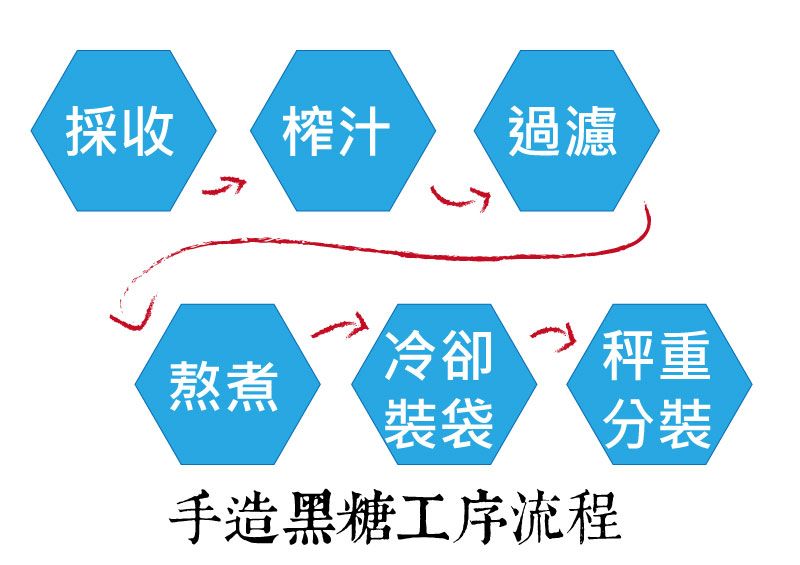

明代《天工開物》在〈甘嗜〉一卷中,詳細記錄了當時的製糖工序:砍伐甘蔗、壓榨、過濾、下鍋,以柴火慢慢把蔗汁熬成糖膏,最後趁熱攪拌、冷卻、成形。從頭到尾,只有甘蔗本身與時間。

這種製法在今天,我們稱它為「手造黑糖」。它的特徵很單純:

- 原料來源清楚:整支甘蔗直接榨汁,不經過分蜜、脫色。

- 熬煮過程可追溯:柴燒或蒸氣加熱,但都在單一工房內完成。

- 風味帶有土地的差異:不同產區、不同品種、不同土壤,都會留下自己的氣味。

用唯識的語言說,這樣的黑糖,每一顆裡面都還帶著土地的「種子」:日照、雨水、土壤與農民勞動的記憶,還在糖裡呼吸。

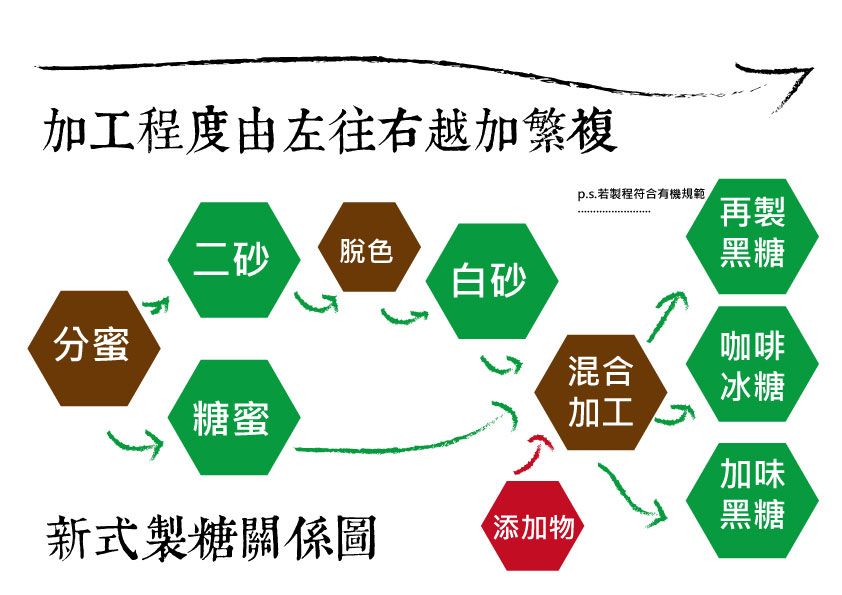

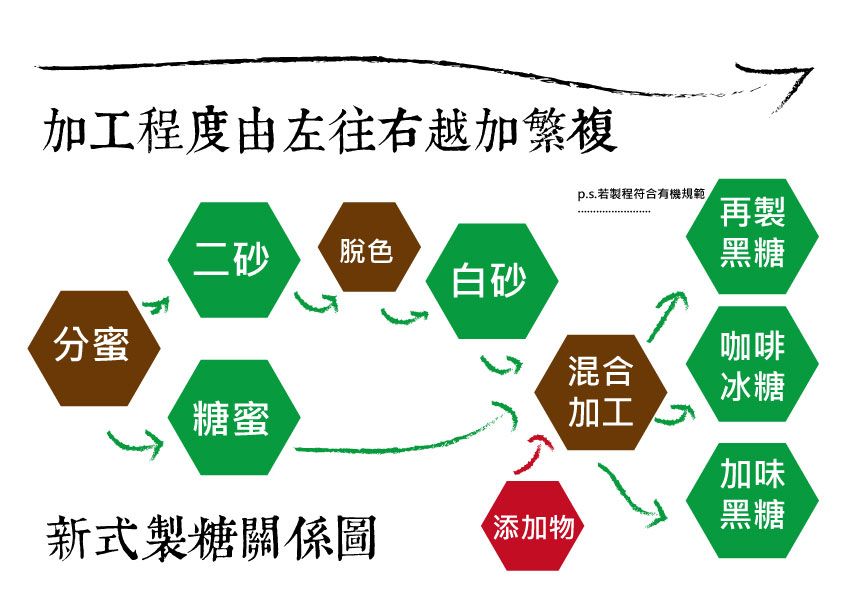

二、現代製糖:從分蜜到再製黑糖

近代工業製糖的邏輯,則是完全不同的一套。製糖廠會先把甘蔗或甜菜榨成糖蜜,經過結晶、分蜜,把糖分抽離出來,取得我們熟悉的二砂與白砂糖;剩下的糖蜜,則成為另外一種原料。

在這條路線上,「黑糖」往往不是起點,而是再製品:

- 以二砂或白砂糖為基底,再加入糖蜜調色調味;

- 加入咖啡、香料或其他調味,變成「咖啡冰糖」、「調味黑糖」等商品;

- 如果製程與原料符合規範,還可能在國際市場上標示為 organic(有機)產品。

這樣的製程本身並不必然「不好」,它可以非常乾淨、安全、符合規範。只是當我們在貨架前只看到「黑糖」兩個字時,很容易忽略一件事:有些黑糖,是從蔗田走來的;有些黑糖,是從白砂糖的工廠繞回來的。

三、標示與真實:我們在意的是什麼?

在臺灣,糖類與加工食品的標示,必須遵守《食品安全衛生管理法》與相關子法的規定,包括原料來源、添加物、營養標示等。若要標示為「有機」,還必須符合《有機農業促進法》及其驗證辦法,由合格機構認證後方可使用。

從消費者的角度來看,重點並不是一定要追逐某一種標章,而是:

- 商品是否清楚標示「原料是整支甘蔗榨汁」或是「以糖蜜/砂糖再製」;

- 是否清楚列出添加物與調味成分,而不是只用「古法」、「純手工」等模糊字眼;

- 是否說明產地與製造場域,讓消費者有機會判斷整體供應鏈。

我常覺得,真正重要的不是文案,而是這個品牌願不願意把製程說清楚。說得越清楚,味道就越不需要誇張。

四、手造黑糖與現代製糖,如何一起存在?

身為一個長期研究供應鏈的人,我並不把工業製糖視為敵人。大量而穩定的糖供應,讓世界上許多地方可以買到價格合理的食物;而精準的工業技術,也能在安全上提供可靠的把關。

但我同時相信,手造黑糖有它無可取代的位置:

- 它讓我們還能看見「甘蔗」這個原料,而不只是「糖分」這個數字;

- 它拉近了土地與餐桌的距離,讓農民的技術與季節的變化,仍然有機會被味蕾記住;

- 它讓「環境友善」不只是一句口號,而是一個可以被品嚐、被驗證的實踐過程。

就像道家講的,「反者道之動」。在高度工業化的世界裡,留下幾條比較慢、比較短的路徑,本身就是一種平衡。手造黑糖不是要取代所有糖,而是提醒我們:甜,可以有不同的來處;吃法,也可以有不同的心情。

五、當你下一次拿起一包黑糖

也許不需要太多複雜的判斷。下次在貨架前,只要問自己幾個簡單的問題:

- 這包黑糖,是從哪裡開始的?是蔗田,還是糖廠?

- 標示寫了些什麼?說清楚的比較多,還是形容詞比較多?

- 當我願意多花一點錢時,是不是也在支持某種與土地、與農民的關係?

如果這些問題能被好好回答,那麼無論你手上的,是工業製糖還是手造黑糖,至少我們都在同一條更清楚的路上:知道自己在吃什麼,也知道自己在支持什麼。

📜 參考文獻

- 宋應星:《天工開物》卷十三〈甘嗜〉,關於甘蔗製糖工序之記載。

- 行政院農業部:《有機農業促進法》及其相關子法,關於有機標示與驗證規範。

- 衛生福利部食品藥物管理署:《食品安全衛生管理法》與預包裝食品標示規定公開資料。

English|

1. Two Paths of Sugar

On the shelf, most “brown sugars” look the same. But some begin their life as freshly pressed cane juice in a small workshop; others start as refined white sugar in a large factory and are later turned brown again. One is a short, direct path from field to pan. The other is a long industrial loop.

This essay is not about declaring one side good and the other evil. It is simply about making the paths visible, so that each spoonful of sweetness can be understood rather than guessed.

2. Handmade Brown Sugar

In traditional manuals such as Tian Gong Kai Wu (The Exploitation of the Works of Nature, 1637), sugar making is described in a few clear steps: harvest cane, crush, filter, simmer over wood fire, then stir and cool. The only ingredients are cane and time.

Today, we call this “handmade brown sugar.” It is built on whole cane juice, boiled in a single workshop, with flavor that still carries the sunlight, soil and labor of its origin.

3. Modern Sugar and Re-Browned Sugar

Modern sugar production works differently. Factories crystallize and separate sugar from molasses, producing raw sugar, refined sugar and syrups. In this system, many “brown sugars” are actually made by blending refined sugar with molasses again, sometimes with added flavors or caffeine for coffee sugar, and sometimes labeled as organic when they meet certification rules.

None of this is automatically unsafe or unethical. It simply means that the word “brown” does not tell you whether the sugar came straight from cane, or took a long industrial detour.

4. Labels, Law and Clarity

In Taiwan, sugar and sugar products must follow the Food Safety and Sanitation Act and related labeling regulations. Origin, additives and nutrition all have to be declared, and the term “organic” is reserved for products that pass independent certification.

From a eater’s point of view, the key questions are: does the label explain whether whole cane juice was used, or whether the product is reprocessed from refined sugar? Are additives clearly listed? Is the place of production transparent?

5. Let Different Sugars Co-exist

I do not see industrial sugar as an enemy. It feeds many people at an affordable price. At the same time, handmade brown sugar holds a different kind of value: it keeps the cane field visible, keeps the farmer’s craft present, and lets “environment-friendly” be tasted as practice rather than just printed as a slogan.

Handmade sugar does not need to replace all others. It simply reminds us that sweetness can have different origins, and that eating can be a way of choosing our relationship with land and labor.

日文版|Japanese

サトウキビから黒糖まで──二つの道

店頭に並ぶ黒糖は、どれも似たような姿をしています。しかし、その道のりは大きく二つに分かれます。一つは、サトウキビを搾り、そのまま鍋で煮詰める「手づくり黒糖」。もう一つは、分蜜・精製された砂糖をもとに、糖蜜や香料を加えてつくる「再製黒糖」です。

手づくり黒糖という短い道

古典『天工開物』には、サトウキビを刈り取り、搾り、ろ過し、薪火でじっくり煮詰める工程が記されています。原料はサトウキビだけ。畑と鍋の距離が短いぶん、土地や季節の違いが、そのまま味の違いとして残ります。

工業的な製糖という長いループ

現代の製糖工場では、糖蜜から結晶を取り出し、二砂糖や白砂糖をつくり、その一部を糖蜜と混ぜ直して「黒糖風」の製品にします。安全性に問題があるわけではありませんが、私たちが手に取るときには、その長い道のりが見えにくくなっています。

ラベルよりも、大事なのは説明する姿勢

台湾では食品表示の法律が整備されており、産地や添加物、有機表示には明確な基準があります。ただ、消費者として本当に知りたいのは、「どこから始まった砂糖なのか」「どこまで説明してくれているのか」という点かもしれません。

甘さの向こう側を見るために

手づくり黒糖は、工業製品を否定するための象徴ではなく、土地と人の距離を思い出させてくれる存在だと思います。次に黒糖を手に取るとき、少しだけその背景に思いを向けてみる――それだけで、口に入る甘さの意味は、少し変わってくるはずです。